特別講座とは?

集中授業期間に特別に編成された講座となっております。ヴェリタスの雰囲気を知り、冬学期から編入をする予定の方や、短期で受講したい方など、外部生におすすめの講座を多数開講予定ですので、ぜひご参加ください。

「数 Ⅲ・C速習」受講希望の高2生(外部生含む)におすすめ

体感する微積分

講座

数学特別講座

対象

高1

高2

内容

微積分は、ニュートンとライプニッツという二人の人物によって大きな発展を遂げてきました。本講座では、彼らの考えようとしたこと、動機を知ることで、単なる計算以上のものを理解することを目指します。記号の意味を丁寧に解説し、数Ⅲ・Cや物理、化学等に直結する形での理解も養います。

本講座は、整式・数列の知識を前提とします。また、本講座から接続して、9月からの数Ⅲ・C速習を受講することが可能です。

この講習のここがポイント

- 計算方法の説明ではなく、概念の理解から始める。

高校で一般的な微積分の授業は、微分の計算方法の説明に始まり、積分も微分の逆算として定義し、計算の手法をひたすらに整理したうえで、その実例や図式的意味を最後に説明するものです。しかしこれでは、なぜそのような概念・計算手法を作ろうと思ったかが分かりません。また微積分の演算に存在する当たり前の性質も、感覚的に捉えられるようになるには非常に時間を要します。

この授業では、歴史的に微積分が発達するきっかけとなった「速さ」の概念という実例をもとに、微積分を感覚的に捉えることから始めます。そうした前提の上で微積分の計算を式的意味、図的意味の両面から理解することで、驚くほど簡単に、深いレベルで微積分が理解できます。 - 数Ⅲの微積分を学ぶ際に、すんなり理解できる

この授業では微小量というものの意味を正確に扱うため、数Ⅲ範囲の微積分の理解も容易くなるという利点があります。数Ⅲ範囲の微積分は授業では扱いませんが、同じ捉え方で理解することが可能です。冬学期・春学期に開講される「数Ⅲ速習」を受ける前準備としても最適なクラスと言えるでしょう。

以下の問題を紙とペンを用いず答えられますか?

授業終了時には、自然と全て理解できるようになっています

- 微分

- 式的意味の理解

y=(x-1)4-3(x-1)2+4x-1+2のx=1における接線を求めよ。 - 図的意味の理解

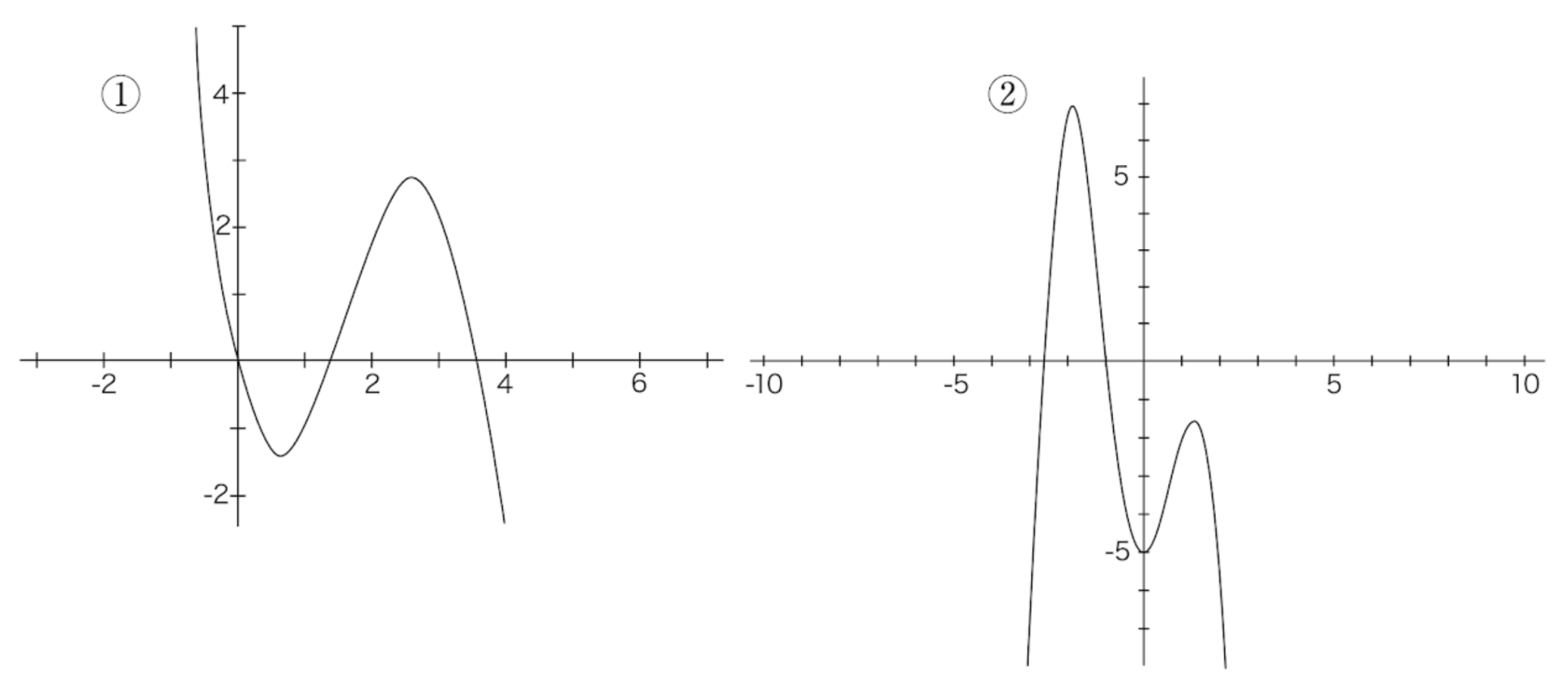

以下は、y=ax4+bx3+cx2+dx+eのグラフである。a,b,c,d,eの符号を答えよ。

- 概念の理解(他分野への結びつき)

加速し続ける車のある瞬間での速さを求めたい。どのように測定すればよいか?

- 式的意味の理解

- 積分

- 式的意味の理解

定積分において、微分の逆算によって面積が求まるのは何故か、説明せよ。 - 図的意味の理解

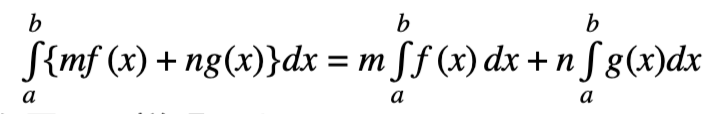

が成り立つことを図を用いて説明せよ。 - 概念の理解

「円の面積は半径×半径×円周率である」

というが、これが正しいことはどうすれば確かめられるか?

ただし、現実の物体を利用する方法は不可とする。

- 式的意味の理解

外部生におすすめ

原理から学ぶ場合の数・確率

講座

数学特別講座

対象

高1

高2

内容

~確率がおもしろくなる5日間!~

場合の数・確率の未習者を対象に、場合の数・確率全範囲を講義・演習する講座です。

前半は、直感的に行っていた「ものの数え方」を、数式を用いて体系的にまとめていきます。単一のモデル(nCr)から、様々な事象の数え方を扱うことができるということを実感してもらい、確率という概念につなげてゆくことが前半の目標です。後半は、まず、そもそも確率とは何か、何を「1つ」として数えると正しい確率が導かれるのかのイメージをもってもらうことから始めます。その後、「確率空間の設定」・「確率空間の公理」・「何を事象とするのか」・「独立・排反」という基礎的な重要事項を講義し、確率の有名問題の演習を通して定着をはかります。最終的には統計的手法の初歩である「期待値・分散」といった分野も扱います。

本講座では、正しい答えを理解することよりも、間違った答えに対し「何が間違っているのか」を理解できることが重要です。演習ではディスカッションを通じ、一つの問題を複数の視点から眺めることで、自身の誤解をどのように解くかの手がかりを得てもらうことを目指します。

(春期講習で同講座を開講する予定です)

統計講座

講座

数学特別講座

対象

高2

高3

内容

統計的な推測は、共通テストの選択問題、および東大二次試験や早慶の入試問題の試験範囲として指定されています。この分野は数学と

いうよりも算数に近く、受験生の多くは基本的な公式を暗記するにとどまり、実際その程度で対処できる問題も多くあります。しかし、各統計値の意味を深く理解していればほとんど計算が不要な問題や、状況の把握が楽になる問題もあり、ここで無駄な処理を行って大きく損をしている人が少なくありません。本講座では、こうした統計の基礎となる考え方・概念の獲得を目標とします。加えて、場合の数・確率・ベクトルなどで学んだ内容を用い、数量の関係を感覚的に扱えるようになることを目指します。

注:本講座は、統計的な推測が志望大学の試験範囲に含まれる受験生、およびIAIIB全範囲を履修した意欲的な高校生を対象とします。

外部生におすすめ

中学英文法基礎講義

講座

英語特別講座

対象

中1

中2

中3

内容

~中学英文法の基礎を完成~

中学英文法の基礎を完成させる講座です。be動詞と一般動詞の基本から始まり、「人称代名詞」・「助動詞」・「時制(現在時制・過去時制)」・「現在進行形」まで扱います。

中学英語は「慣れ」や「なんとなく」でも乗り切れてしまいがちな範囲ですが、そのような感覚だけに頼った学習をしていると、学年が進んだときに高度な英文には対応できなくなってしまいます。名詞・動詞・形容詞・副詞といった品詞概念を意識しながら、感覚に頼らず英文を作れるようになることが本講座の目的です。

主な対象学年は中学1年生ですが、英語に苦手意識が強い中学2年生、中学3年生も歓迎です。受講後の復習テストで所定の成績を修めれば、9月からL1クラスに編入可能です。

外部生におすすめ

高校英文法基礎講義

講座

英語特別講座

対象

中3

高1

高2

内容

~高校までの英文法の基礎を総ざらい!~

この講座では、中学英文法のまとめをしながら高校英文法の基本的な内容を網羅します。5日間で「品詞と基本五文型/語・句・節」「時制と相/受動態」「助動詞/接続詞/仮定法」「関係詞/準動詞」「比較/否定/倒置」といった内容を扱います。

高校英語の発展的な学習の前段階として、短期集中的に総覧することで英文法の全体像を捉え、基礎の一層目を形成します。勘に頼った「なんとなく」の理解、あるいは細々とした豆知識的な文法観を卒業し、確固たる文法体系を築き上げる最初の一歩として、ぜひこの講座をご活用ください。

医学部志望(外部生含む)におすすめ

英語と学ぶ自然科学

講座

理科・英語特別講座

対象

高2

高3

内容

~「自然科学」と英語を一緒に学ぶ!~

英文を読んでいて、文自体の意味は分かっても内容がよく分からないということはありませんか?高校生の皆さんが大学レベルの学問書を読んでもイマイチよく分からないように、英文もそのトピックについてある程度知識が無ければきちんと理解することはできません。

本講義は、実際の入試問題に取り組みつつその背景知識を学ぶことで、発展的な内容の問題にも余裕を持って対応出来る土台を築くことを目標としています。事実、大学入試で扱われる英文の4割程度が本講義で取り上げる「自然科 学 」に関する内容です。

学部によって問題に差異のない国公立志望、発展的な内容の多い私大志望、自然科学分野の出題が多い医学部志望など、受験勉強に精一杯で幅広い知識を吸収する暇のない全受験生の皆様に自信を持っておすすめめします。

外部生におすすめ

進化ゲーム理論入門

講座

生物特別講座

対象

全学年

内容

~生物進化の歴史を学び、受講生同士でゲーム!~

現在地球上には既知の生き物だけでも約200万種が知られています。ですが歴史を遡ってみるとこの世に存在するありとあらゆる生き物はたったひとつの生命体からはじまりました。そして、約38億年という生命の歴史の中で90%以上の生き物が誕生し絶滅したと考えられています。生物進化とはつまり勝者と敗者の歴史ですが、生き物たちの駆け引きは古典的なゲーム理論を応用することで数理的に扱うことができます。1970年代に提唱された進化ゲーム理論は、まず動物行動学の分野で大きな成果をあげましたが、進化ゲーム理論が古典的ゲーム理論とは異なる特徴をもつために、その後、政治学や経済学、社会学にも応用がされています。

本講座ではまず生物進化のプロセスを説明し、続いて、実際に簡単なゲームを行うことで生物進化に数理的な観点を導入します。最終的には、本講座で学ぶ進化ゲーム理論の理解をもって諸社会科学の問題も深く理解できるようになることを期待します。

※本講義は受講生同士でゲームやディスカッションを行う予定です。

外部生におすすめ

推薦・医学部入試のための小論文実践講座

講座

国語特別講座

対象

高2

高3

内容

小論文は、「自分の言いたいことを述べる」場です。では、なぜある事柄を(わざわざ)言いたくなるのでしょうか。それは、そうでない意見があるからです。自分と異なる意見の人が想定され、その人に向けてその人と異なる自分の主張を展開すること。これが小論文を書くということの基本です。つまり、小論文とは、「自分と異なる他者と対立する」場に他ならないのです。

自分と異なる意見をもつ他者を納得させるための、最も厳密な方法が「論証」と呼ばれるものです。そして、論証の規則であり、かつ論証の技術であるところのものが、「論理」と呼ばれるものです。本講座 では、他者と議論し、他者に向けて論証するための、「論理」の基礎をトレーニングします。また、テーマ別添削演習において、小論文入試頻出のテーマについて実際に小論文を書いてもらい、論理を応用し、議論と論証を実践してもらいます。

〈特典〉

受講生は、冬学期(9~12月)無料で添削指導を受けられます。

但し、講習会員の方は自習室会員登録が必要となります。